湘南不動産コンサルティング協会では、ご相談者様の状況に応じて、適切な方法(売却、賃貸、リフォーム等)をご提案いたします。

ご相談は当ホームページのお問い合わせフォームまたは、各地で開催しております「無料相談会」をご利用ください。

「家族の仲が良いから、遺言書は残さなくても大丈夫だろう」

「私たち夫婦は子どもがいないから、争いなんて起きないだろう」

そんな風に思っていませんか?!

遺言書さえあれば、こんな事にはならなかったのに、というご相談が増えています。

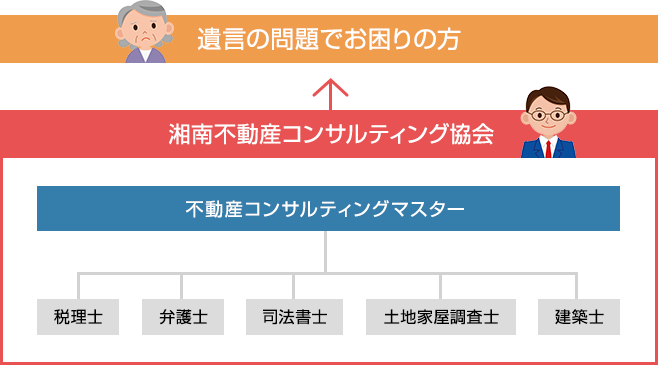

湘南不動産コンサルティング協会では「遺言」に関する問題についても、公認「不動産コンサルティングマスター」が窓口となりながら、専門家である弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士等もチームとなってお客様のご相談に対応しております。

初回のご相談は無料ですので、「遺言の問題」でお困りのお客様は、湘南不動産コンサルティング協会へお気軽にご相談ください。

湘南不動産コンサルティング協会では、ご相談者様の状況に応じて、適切な方法(売却、賃貸、リフォーム等)をご提案いたします。

ご相談は当ホームページのお問い合わせフォームまたは、各地で開催しております「無料相談会」をご利用ください。

当協会の対応

推定される相続人は奥様と前妻の子になりますので、遺言書がなければお二人で遺産分割協議をする必要があります。戸籍を確認したうえで、前妻の子と連絡を取り、事情を説明する段取りを致します。

経過

相続人が奥様と前妻の子お二人と判明しましたので、お手紙をお送りして事情をご説明しました。一度お会いしてお話しする方向で進んでおります。

遺言書が作成してあれば、奥様に自宅の名義を移転できました。(遺留分については考慮する必要があります)

相談内容 その2

高齢である父に何かあったときに備え、皆が元気なうちに家族会議を開いて、相続があったときの遺産の分け方をいまから話し合って決めることにした。

話合いの結果、現預金はすべて母が、所有不動産のうち次女家族が暮らす家と土地は次女が、自宅を含む残りの不動産すべてを同居の長女が相続することで円満に決まった。

これを書類で残すにはどのようなものが望ましいでしょうか。

当協会の対応

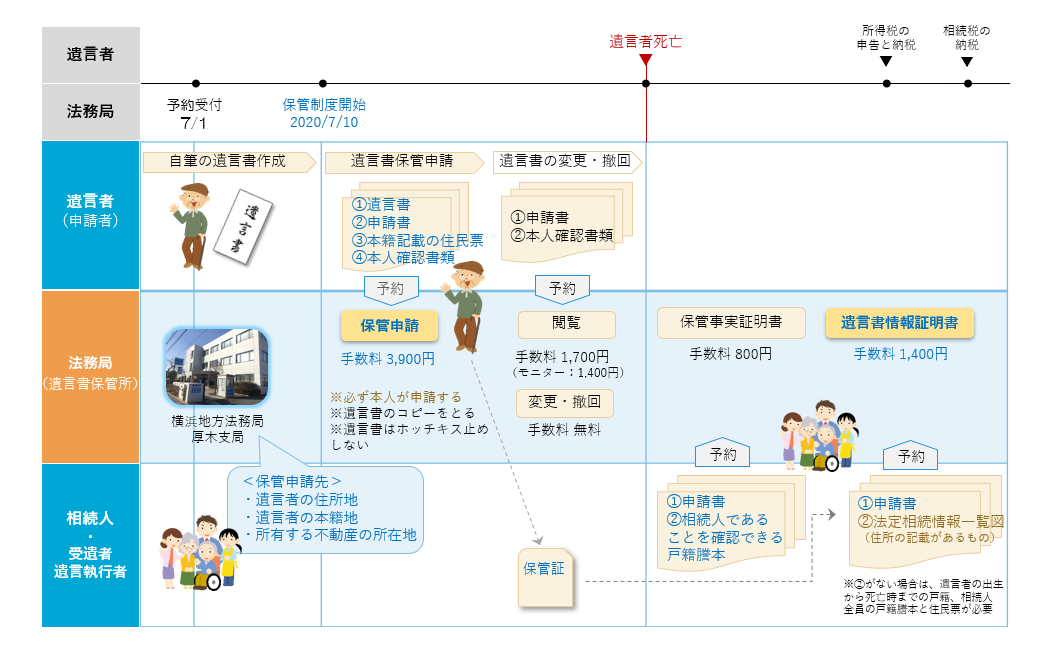

お父様が元気なうちに、ご家族が納得されている内容で遺言書の作成をご提案する。相続人全員が承知されている分割内容であるならば、費用面を考えて自筆証書遺言書保管制度についてご説明し、お父様に遺言書をがんばって書いていただくこととなった。

経過

お父様には、遺言書を何度も何度も練習で書いていただき、財産目録は長女がパソコンで作成のサポートしながら、1ヶ月かけてようやく遺言書が完成。

法務局へ遺言書の保管申請をして、無事に保管証が交付されました。お父様も「これでいつでも安心してあの世へ行ける」と、ほっとされておりました。

相談内容 その3

夫がおり、子供(2人)は独立し各家庭があります。

親から相続した土地に建物を建て、広めの土地と共に普通建物賃貸借契約としてそこを法人に貸しています。賃料は生活費の一部にもなっています。

しかし、時間と共に賃貸借契約があやふやになり更新契約も拒否されてしまいましたので、賃料も上がらない、建物の管理も難しい等の問題を抱えています。

この土地、建物は兄と共有しておりそれぞれに子供も複数おりますので、私が死んだらこの先どうなるか心配です。

兄は今は元気ですが、かなり歳が上であり、時間と共に認知症が心配されるようになってきました。

頼りの夫も大病から生還したばかりなので、ここで、どうすれば次の世代へ資産を安全に渡していけるかを相談したいと考えています。

遺言書を書けば心配がなくなるのか、それも教えてください。

当協会の対応

資産の管理、契約書のまき直し、建物の点検、共有物の問題点解消、他の資産も含み次代へ繋ぐための資産、税務対策等全てを把握させていただき、本件では「公正証書遺言で明確にしておく」というご提案をさせていただきました。

公正証書遺言であれば、相談者様のご希望に添い、安心安全に言葉と想いを残せる方法であると考えました。

経過

無事に公正証書遺言を作成することができました。相続時に混乱しない様、お子様2人にも遺言書の存在と、その内容の概略を伝えられたことにより、相談者様もひとまずご安心された様子です。

| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |

|---|---|---|

| 作成方法 | 本人が自筆で作成 | 本人が口授(くじゅ)し、公証人が筆記する |

| 保管方法 | 問わない(本人が管理) | 原本→公証役場、正本→本人 |

| 著書押印 | 本人 | 本人、公証人、証人(2人) |

| 費用 | 不要 | 5~10万円 |

| メリット | ・好きな時に一人で書ける ・費用がかからない ・秘密が守れる |

・紛失、書き換えの心配なし ・家庭裁判所の検認手続き不要 ・無効や争いになりにくい |

| デメリット | ・紛失、書き換えのおそれ ・不備があると無効になる ・検認手続きで時間がかかる |

・作成手続きが煩雑 ・作成時に費用がかかる ・証人2人が必要

|

◇家庭裁判所の検認手続きが不要

◇相続人の間でのトラブル防止(いわゆる争続防止)

仲が良いならなおさら、残された方の事を考えて遺言書を残すべきだと思います。

◇相続人以外に財産を渡したい人がいる。(嫁、孫、事実婚、寄付、など)

湘南不動産コンサルティング協会では、遺言の問題でお困りの方に対し、「公認不動産コンサルティングマスター」を窓口に、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、建築士などがワンストップ(窓口の一本化)で問題解決のサポートを行ないます。

また、当協会の会員は、地域に根ざした不動産会社の経営者や営業担当が多く、また各分野の経験豊富な専門家も多く所属しておりますので、しっかりと問題解決のお手伝いをさせていただきます。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽に「湘南不動産コンサルティング協会」へご相談ください。

※法務や税務などの専門的業務は、お客様と各士業との間で直接契約していただくこととなり、不動産コンサルティングマスターが士業に代わって専門的業務を行うものではありません。

遺言書を作成するにあたり、最初はインターネットで調べて自分でやってみようと思っていましたが、書式等が整っていないと無効になるケースもあるという記事もあり不安になっていました。

今回、専門の方にチェックしてもらい、さらに、法務局まで立ち会ってもらいました。自筆証書遺言保管制度を利用して一安心しております。

生前に主人と二人で相続対策の相談をして頂いておりました。財産目録の整理、各々の遺言書の書き方、娘たちとの事前の話し合いなど助言していただきました。

主人はその助言通りに、遺言書や財産目録を丁寧に残してありました。おかげさまで、亡くなった後の手続きをスムーズに行う事ができて、娘共々感謝しています。

困っていても、どこをどうやったら絡まった太い糸がほぐせるのか心配でたまらなかったところ、ご担当者は伴走してくれるし、何時でも不安な時には丁寧な提案をしてもらい安心できました。

遺言書を作成し、法務局に保管していただけたことにより、本当にすっきりしている。

遺言の内容も事前に家族へ説明してくれたので、目の前が良く見渡せるし希望が持てるようになりました。

やるべき事はまだまだ沢山ありますが、協会さんの力を借りれば百人力です。

〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-5-1-3A

TEL.0466-25-5253

相談内容 その1

80歳代女性。夫と2人暮らしをしていたが、その夫が亡くなった。夫は再婚で前妻に子が一人いるのだがずっと疎遠であった。

私も体調がすぐれず体調に不安があるため、主人名義の自宅を売却してその資金で施設入居を検討したい。夫は遺言書を作成しておりませんでした。

前妻の子と話し合いをしないといけないのでしょうか。