土地有効活用コンサルティングの事例

当協会のホームページをご覧いただきありがとうございます。

副理事長を務めております井上です。

はじめに

県内の土地所有者(以下、依頼者)から、土地の有効活用について相談を受けました。

現状、月極駐車場として利用している土地に有効な企画はないものか、収入の向上を目指したい、そのうえで相続対策にも有効でありたいとの依頼者の意向がありました。

その土地の立地、規模、都市計画、用途地域、近隣状況などを調査したうえで企画立案し、依頼者の意見を聞きながら建物建築規模、建物用途等の基本構想を打ち出しました。基本構想について依頼者の理解を得たうえで、設計士、建設業者の選定、資金融資の金融機関の選定などを行い、構想に沿って、設計士、建設業者、銀行との連携を以って最終的に建物を完成させました。

建物完成後の入居者の募集、管理についても、一定の稼働率を確保し安定的な収支運営が出来ております。

本件土地有効活用事業は一定の成果を得たものと考え、この企画事業の概要を簡略に纏め実務報告と致します。

■土地概要

所在地: 神奈川

面積: 400㎡ 路線価上の借地権割合:70%

都市計画・用途地域: 都市計画区域内、準住居地域

建ぺい率/容積率: 60(70)/200% ()内は角地緩和による

接面道路: 西側公道12m、北側公道4m

近隣状況: 昔からの商店が点在するような住商混合地域である。

■基本構想

建築を予定する建物の規模・階数・構造などについて

建物の規模(面積)は、容積率いっぱいに建てることや階数を増やすことを目指すのではなく、駐車場を設けられるだけの空地の確保を考えたり、いたずらに階数を増やして無駄にエレベーターの設置を余儀なくされ、建築コストや管理修繕費のアップなどを敢えて避けるように考えました。

この主旨によって、階数は3階とすること、駐車場の確保のため1階の建築面積を175㎡程度に抑えること(1階の用途を店舗等の商業系とする場合、住居系よりも賃料単価を高額に設定出来ると期待される為、1階面積を抑えることが収入の減少となることを十分考慮して面積を想定した。)としました。

用途について、1・2階を商業系3階を住居系とする案と1階のみ商業系、2階・3階は住居系とする案の二つに絞りました。

依頼者の意向は1・2階を商業系とし、クリニック等の医療専門の用途にしたいとのことでしたが、この地域での2階所在以上の店舗・事務所系は、駅前と違い相当難しいものと思われ、1階のみ商業系とすることを決めました。

また2・3階の住居系の間取の形態についても、比較的収益性の高いワンルーム系のみではなく、多様なニーズに対応出来るように、2階を2DKタイプ、3階をワンルーム、それぞれ4世帯、8世帯の構成とすることとしました。

建物構造については、3層であることや規模から推して鉄筋コンクリート造か鉄骨造のどちらかの選択肢しかありませんが、この建築時期のコストについては鉄筋コンクリート造が突出して高く、収支計算上依頼者の意向に沿うことが出来ないと判断され鉄骨造とすることにしました。

建築規模、用途は、1階175㎡:店舗系、2階205㎡:2DKタイプ4戸、3階:1Kタイプ8戸、駐車場:9台分(内、4台は店舗用)、このような基本構想を打ち出しました。

■収支計画

基本構想に則って、収支計算を依頼主に提示して理解して頂くことは必須の事項であり、「賃料共益費計算表(月額)」「収支計算予定表」を基に説明をしました。

■銀行融資

紹介出来る金融機関はありましたが、依頼主が自ら取引している銀行からの融資を希望されたので、早速、基本構想と収支計画を持って銀行の担当者と打ち合わせ、融資審査は、物件の基本資料と収支計算に係る裏付資料の提出などがありましたが、比較的容易に承認が降りました。

■設計士の選定

設計士については、何人か候補者が居りましたが、鉄骨造の賃貸用共同住宅の取扱が多い実績のある設計士を指名、他の設計士と競合させない一社指名の方法を伝え、設計監理料について極力抑えることを条件としました。

設計監理実績と設計監理料についての主旨を地主に説明したうえで、その設計士と面接してもらい設計契約に至りました。

■建設業者の選定

基本構想を元に、建設費用見積の為の設計図の作成、その設計図を基に三社の建設業者に見積もりの提出を依頼。

三社の選定については、地元の建設業者(ある程度歴史のある公共工事入札業者)二社及び新興業者一社を選びました。

業者選定にあたっては、公開入札のような形態は取らず、設計士と一社一社との公平で綿密な打合せをしたうえで見積書を提出してもらい、質疑応答のうえ金額の高低と見積品質を精査しました。業者選定の決定要素はまず工事金額が低いかどうか、次にその工事金額が設計図の仕様に沿ったものかを見極めることとしました。

今回の建設業者は、金額、見積の精度、質疑応答における応対品質などから判断し新興業者に決めることになりました。

■近隣対策

建設業者が決まったところで、本設計と市役所への建築確認申請手続きを進めて参りました。

現地に事業予告版が出るやいなや近隣からの連絡が殺到し計画の中止や変更の要求をしてきました。みな匿名の連絡で中には理不尽な物言いや怒鳴り散らしたりする人もありました。いずれにしても、住民説明会をしなくてはならないであろうと考え対応について打ち合わせを重ねました。

誰からの苦情や問い合わせか分からぬ状態ではありましたが、北側公道を挟んで住宅が何軒か並んでおり、その関係者何人かが連携して順番に問い合わせしてきたことが付近の人達の情報でわかりました。

近隣の人達は、一方的に建設を反対する方と、きちんと対応すれば普通に理解してくれる方といます。

自治会の会長に協力を得ようと会長宅を訪問し計画を説明しました。

自治会長は既に事業の内容について知っていましたが、一部の人間の意見に迎合することもなく公平な立場で計画内容に理解を示して頂きました。

このような状況の中、現地付近の自治会館にて住民説明会を開きました。

集まった近隣住民関係者は自治会長を含めて10人程度で、基本的な説明として以下のような要点を説明することになりました。

①本件計画の建物は建築基準法に則って設計され計画したものでること。

②3階建は今や高層の建物とは言えず、12m幅員の道路に接する建物として何ら不自然ではない こと。

③北側の日当たりの懸念について、北側の4mの公道を挟んでおり不当に日当たりを阻害するような計画ではないこと。

④従来の駐車場である際の日当たりを要求するのであれば、それはあまりに理不尽な理屈で、むしろ長い期間駐車場として近隣の駐車希望者の利益になっていただろうことと、更地であった長い期間、相当の日当たりを享受出来ていたということを考えれば、地主に対してむしろ感謝するべきではないか、ということ。

⑤建物完成後の管理、入居者のゴミ出し、騒音などの対策について、管理は当方で受け持つこと、管理についての月間・年間メニューの概略の提示をし、必要であれば詳細内容を提出すること。

説明後、幸いなことに会場では感情的な発言などはなく、電話での問い合わせと違って比較的静かに淡々と質疑応答が出来ました。

建物建設工事を計画通り行うことを会場に宣して理解を求めたところ、賛成はおろか反対の声すらも発せられることはありませんでした。質疑応答の後にそれ以上の異議を出しにくかったこと、反対の意見を持っているだろうと思われる人の前で賛成を唱えるのもはばかれると言った心理が働いたと考えています。

それでも、工事車両の問題や通行人の誘導などの説明を求めたり、「事故があったらどうする」などといった執拗な質問がありましたが、建設業者が事前に準備した対応策を説明して丁寧に対応しました。

苦情を言っていたのは殆ど北側近隣の人達で、日当たりに直接関係のない人達はむしろ計画に好意的であったこと、自治会長の事前の働きかけがあっただろうことが、比較的円満に説明会を終わらせる要因になったと考えています。

この説明会の後の追加説明会の要求は近隣住民からは無く、この説明会内容を市役所建築指導課へ提出し、程なく建築確認が降りました。

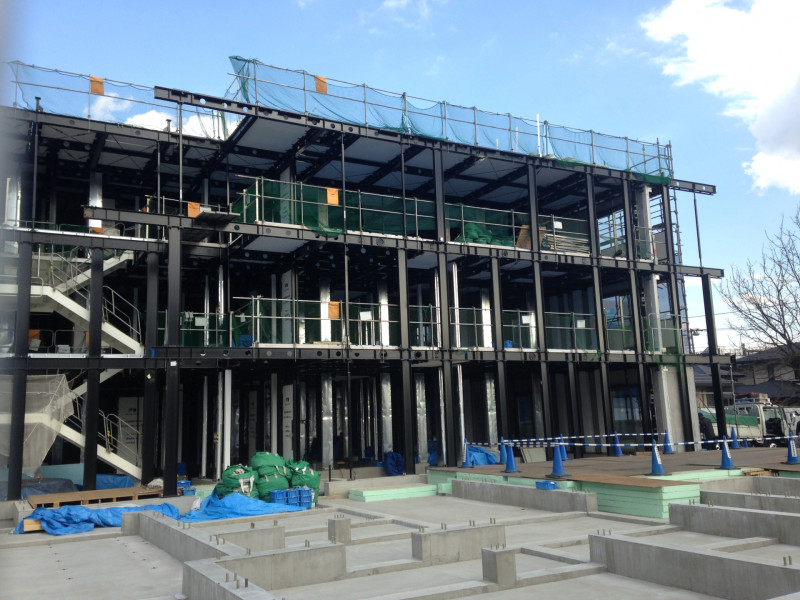

■建設工事

7月より着工、10月に棟上げ、入居者募集引渡を翌年3月に計画、予定通り3月15日に建物竣工、建設業者から地主に引渡しされました。

■入居者募集

2階2DKタイプ4戸、3階1Kタイプ8戸は、地元の業者の協力で3月中に全て契約でき入居者への引渡が完了しました。

建物総タイル張り、内装のグレード等、また新築物件であること、また賃料設定を欲張らずに、市場の賃料相場を依頼主が良く理解してくれたことが、住居系の早期満室につながったと考えています。ところが、1階店舗については建物完成後3ヶ月間テナントが付きませんでした。

当初、地主はクリニックが良いと希望していましたが、それには拘らずに募集することになりました。

それでも、地主の希望に沿うようクリニック開設コンサルタントへの物件紹介が効を奏して、開院の相談を受けているお医者さんが居るので是非紹介したいとのこと、店舗期間3年契約のところ、医療法人にする為契約期間10年を希望され、結果として安定的な賃貸借契約を締結することが出来ました。

■相続税対策

本件土地が更地であった場合の相続税評価額(路線価から算出)に対しその節税効果について、先ずは土地の貸家建付地による評価減(1-0.3×0.7)、建物の実際に掛かった本体価格に対する相続評価が固定資産評価であることの評価減(0.6)、建物が貸家評価である評価減(1-0.3)、建築資金借入金(負債)による相続財産の圧縮などにより、本件土地の相続評価を計算上ゼロとし、他の相続財産を圧縮できる程度の効果を得たものと考えます。

この節税効果の説明は地主の税理士と内容を共有して行っています。

■まとめ

本件土地有効活用計画は、依頼主からの相談から始まり、基本構想の立案、収支計算の作成、銀行融資、設計士・建設業者選定、近隣対策、入居者募集、管理など、多岐に渡った専門分野を包含しているもので、一つのプロジェクトを完成させるためには広い裾野の協力者が居なければ出来ないものであると言えます。

また、不動産は一つたりとも同じものはなく、その有効活用も幾つかの選択メニューに当てはめれば良いというものでもありません。

立地の精査(基本構想の作成)、賃料相場の的確な把握(収支計算)、資金調達の為の銀行アプローチ(充実した基本構想、収支計算の必要性)、これらの作業は全て不動産によって違います。

迅速に的確に提案出来る為の経験と実績が必要になってきます。

設計士のセンスを引き出す為のプロジェクトのコンセプトをしっかり打ち出す力も必要になるでしょう。

建設業者の選定にも、見逃してはならない要点を押さえる為にも設計士との連携が欠かせません。

工場で出来上がった部品を組み立てて行けばプロジェクトが仕上がるというようなものではなく、その基本構想から始まる手順は全て手作りであると言えます。

土地有効活用事業は基本一つ一つ手作りであることを心得として新たなプロジェクトに臨んで行きたいと考えています。

|

|

執筆者:井上 章 有限会社ランドアルファ |

![お電話でのお問い合わせ 0466-25-5253 営業時間 10:00-17:00 [水・日曜定休]](/images/common/contact_tel.png?t=2)