家族を思う"生前対策"という贈り物

相続のお困りごとに寄り添って

はじめまして。NPO法人湘南不動産コンサルティング協会の理事として、どこへでも相談に伺える体制を整え、当協会の会員と共に、相続や不動産に関するお困りごとのサポートを行っています、住田和子と申します。

私は15年間、相続専門の窓口として、家族の事情や想いに寄り添いながら、問題の発見や解決のサポートをしてきました。

相続は法律だけでなく、家族の気持ちや歴史が絡むことも多く、早めに相談することでトラブルを防ぐことができます。

日本人の約6割は不動産を所有しており、預貯金や家財も含めると、ほとんどの方が相続に関係しています。

それでも「死」や「相続」の話は後回しにしがちで、準備がないまま相続を迎えると、家族間でトラブルになることがあります。

法律や制度も時代とともに変化しており、戦前と戦後の違いや、未整理の権利関係も残っています。

戦後80年を経て、家族の形や価値観も多様化しており、「どう受け継ぐか」「どう守るか」を考えることは、ますます重要です。

成功事例

あるご家庭の事例です。

- 夫(75歳)

- 妻(70歳、認知症)

- 長男(同居)

夫は、自身名義の土地と建物を妻ではなく同居の長男に相続させる内容の公正証書遺言を作成しました。この時のサポートは「不動産コンサルティングマスターとして私がサポート致しました。

その12年後、夫が先に逝き、遺言に沿って長男に土地と建物が引き継がれました。認知症の妻は5年後に家族に見守られながら旅立ち、家族全員が安心して介護に専念できました。

家族からも「遺言があったから安心して過ごせた」と喜ばれた、幸せな12年間となったのです。

注意・支援事例

親族の独身者(60代で急逝、子どもなし)の事例です。

残念ながら、この方は遺言書を残さず急逝したため、全ての財産は国庫に入りました。

しかし、最終、叔父様たち、親族と協力して、弁護士の力も借り、先祖代々のお墓に無事に納めることができました。

相続人がおらず、遺言書がない場合、行政による合祀しかなく、無縁様になってしまう事もままあります。

遺言書があれば、このようにはならず、財産も有効に使えたかと残念です。まさに事前にご相談して頂きたかった、を痛感する事例です。

因みにこの方の同じく独身の叔父様は自身の生命保険金受取人をこの急逝した甥としていた為、非常に残念な結果となり、その後、叔父様は公正証書遺言を作成し、財産を有効に残す事ができました。

自身の人生の見直しです。

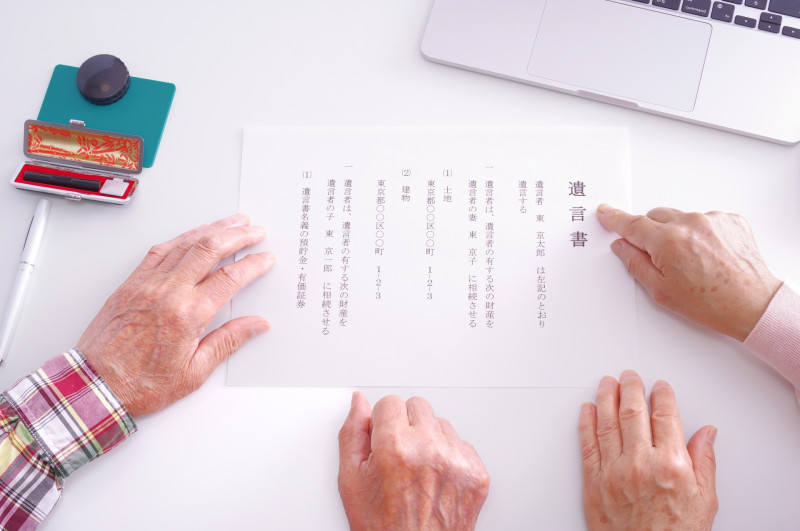

遺言書作成の重要性

これらの事例をご覧になってもお分かりになるように、遺言書というものは、自分の意思を明確にして財産を誰にどう引き継ぐかを示す最も確実な方法です。

遺言書がない場合のリスク:

1. 家族間のトラブル:法定相続分に従うことになり、家族間で争いが起きることがあります。 「実際に遺産を分けるのは法定相続分の通りではなくてもよいのです」

2. 手続きの複雑化:全員の合意が必要な遺産分割協議や家庭裁判所での手続きが発生する場合があります。「時間と費用がかかります」

3. 財産が国庫に入るリスク:相続人がいない場合や連絡が取れない場合、遺産は国庫に入ることがあります。「放置されると、空き家になりかねません」

4. 家族の安心・安全を確保:遺言書を作ることで誰が何を相続するかが明確になり、家族が安心できます。「家族の安心」

遺言書を作成することで、家族間の争いを防ぎ、手続きをスムーズにし、資産の無駄な喪失を防ぐことができます。また、家族への気持ちを形に残すことができ、安心と喜びを遺すことができます。

お困りごとがあっても、なくても、心に「これでいいのかな?」という気持ちが浮かんだら、気軽に当協会へご相談ください。

相談しながら自分の生き方を見つめ直すことで、「きっと幸せが待っている」「きっと上手くいく」と思っていただけると自負しています。

私は、NPO法人 湘南不動産コンサルティング協会の理事として、また有限会社まるみや「そうぞく相談部」の代表として、知識と経験、そして“寄り添う心”をもって、皆さまの人生と家族に寄り添うコンサルティングを続けてまいります。

|

|

執筆者:住田 和子 不動産コンサルティングマスター(上級資格)/相続専門相談員/相続アドバイザー |

![お電話でのお問い合わせ 0466-25-5253 営業時間 10:00-17:00 [水・日曜定休]](/images/common/contact_tel.png?t=2)